Ai piedi delle Alpi, lungo le acque chete del Lago di Como, s’incontrano alcune delle più belle opere architettoniche medioevali d’Italia. SI tratta di edifici imponenti e ricchi di pregevoli decorazioni scultoree, come la Basilica di Sant’Abbondio e la chiesa di San Fedele a Como. Ivi infatti operarono i Magistri Cumacini, che con la loro sapienza costruttoria furono i grandi custodi dell’arte edilizia a partire dall’epoca longobarda (VII-VIII secolo). La tradizione scultorea dei Maestri Comacini fu fonte di ispirazione per tutte le maestranze romaniche e gotiche, tra cui i Campionesi e Benedetto Antelami1.

Le prime attestazioni sui Maestri Comacini

L’esistenza dei Maestri Comacini è attestata per la prima volta in un editto del re longobardo Rotari del 643 in quanto maestranza di scalpellini, capi muratori ed edili2. Tali Maesiri Comacini compaiono, inoltre, nell’editto del re Liutprando del 7133. In verità, le fonti storiche sui Maestri Comacini non sono così numerose, ma a giudicare dalla distribuzione geografica delle opere lasciateci è certo che essi furono lavoratori itineranti. Si conoscono loro sculture e fregi in buona parte dell’Italia settentrionale, nonché in Germania, Svizzera e altre regioni d’Europa.

Il periodo di massima fioritura dei Maestri Comacini è testimoniato tra l’XI e il XII secolo, giacché a questo periodo sono riferite le costruzioni romaniche di Sant’Abbondio (1013-1095) e San Fedele (1120) a Como; San Michele (1155), San Pietro in Ciel d’Oro (1132) e San Teodoro (metà XII secolo- fine XVII secolo) a Pavia; Sant’Ambrogio a Milano (379-1099); della Cattedrale di San Vigilio a Trento (1212-1321); del Duomo di Modena (1099-1389); della cattedrale di San Giorgio Martire a Ferrara (XII-XVII secolo); di San Zeno a Verona (IV secolo – 1389) e tante altre.

Origini della denominazione

Il termine Comacini potrebbe derivare dal toponomastico del luogo in cui tali gruppi di scalpellini, scultori, manovali e architetti originarono: l’area di Como4 o dell’Isola Comacina. Quest’ultima fu un’enclave bizantina estesa fra il lago di Como e quello di Lugano almeno fino alla fine del VI secolo, quando fu espugnata dai Longobardi di Autari.

I Longobardi, allorquando si insediarono in Italia, erano un popolo nomade proveniente dalla Pannonia. Le loro conoscenze architettoniche non erano di certo paragonabili a quelle dei Romani o dei Bizantini; ad essi si attribuiscono pochi edifici di rilievo, come la chiesa di San Salvatore a Brescia, il Tempietto di Cividale in Friuli, gli edifici di Castelseprio. Fu per tale ragione che i Longobardi si avvalsero, con ogni probabilità, delle residuali maestranze bizantine dell’Isola Comacina per edificare le proprie città e chiese. Tra queste dovevano esservi i Maestri Comacini, che nel tempo avrebbero dato un notevole impulso alla nascita e allo sviluppo dello stile Romanico.

Alcuni studiosi propendono per una derivazione etimologica differente. Ugo Monneret de Villard è il principale teorico della tesi per cui l’aggettivo comacini discenderebbe dall’espressione latina cum machinis o cum macinis5. Così, infatti, erano indicati nell’antichità gli strumenti e le impalcature di cui gli artigiani della pietra si avvalevano per la realizzazione delle loro opere6.

Opere e contesto dei Maestri Comacini

I Maestri Comacini caratterizzarono la propria arte attraverso una particolare capacità nell’intaglio e nella lavorazione della pietra. Capitelli, lunette, architravi di portali, persino porzioni della facciata di edifici religiosi erano impreziositi da figure zoomorfe, motivi fitoformi, sculture umane direttamente ricavate dalla pietra. Ciò nondimeno, non bisogna fare l’errore di considerare i Maestri Comacini alla stregua di meri e anonimi operai giacché essi contribuirono in maniera determinante alla configurazione urbanistica di intere città. Tra le loro fila si annoverano importanti capimastri del XII e XIII secolo, come Lanfranco presso il Duomo di Modena e Adamo d’Arogno a Trento.

La funzione sociale dei Maestri Comacini

I Maestri Comacini erano insigniti di una vera e propria funzione sociale che non consisteva soltanto nell’edificazione delle opere architettoniche, ma si trattava di una missio. Attraverso le figure e le rappresentazioni, immortalate lungo le navate delle chiese o sugli elementi decorativi della facciata, si realizzava un’evangelizzazione di pietra. In epoca medioevale il numero di persone in grado di leggere era davvero ristretto, per molti l’unico strumento per accedere alle Sacre Scritture era osservare i fregi e le decorazioni delle chiese. La scultura era così intimamente connessa all’architettura da non poter essere nemmeno concepita in altra maniera. Rappresentazioni di draghi, leoni, figure di santi e profeti, scene bibliche avevano tutte la medesima funzione: richiamare i pellegrini alla conversione, ammonire sui pericoli del peccato e istruire sui principi della dottrina.

Il senso della bellezza e dell’arte nel Medioevo

L’opera dei Maestri Comacini era in tal senso paragonabile a quella degli amanuensi. Al pari delle illustrazioni nei codici miniati, anche le raffigurazioni scultoree avevano la funzione di avvicinare il popolo a Dio. Per questa ragione si conoscono pochi nomi di Maestri Comacini. Non era affatto importante chi eseguisse il compito – gli scalpellini erano umili operai al servizio della Chiesa – quanto l’opera che veniva compiuta, l’adempiere cioè alla volontà di Dio.

Per l’uomo medioevale la bellezza è opera massima di Dio, solo a Lui può competere il bello in un’accezione di suprema purezza. Essa esiste nell’ottica dell’eterna salvezza e assurge a visione mistica e trascendentale della realtà, si esplica attraverso la pietas cristiana.

Un giudizio ingiusto

Le opere dei Maestri Comacini ci appaiono oggi tozze, prive di visione prospettica, di adeguato volume, di un’accettabile grazia artistica, quasi ci sembrano infantili. Tuttavia, tale giudizio è inficiato dal senso del bello che abbiamo ereditato da un’età successiva, il Rinascimento. Le sculture del periodo medioevale non rispondono a criteri squisitamente estetici, esse sono realizzate al solo fine di trasmettere una conoscenza di tipo simbolico.

Il mondo che cambia e il declino dei Maestri Comacini

La concezione del bello medioevale si contrappone, dunque, all’ideale estetico che oggi percepiamo più familiare, e che pertiene all’antichità classica e rinascimentale. Nel Rinascimento il concetto di bellezza è intrinsecamente legato all’arte. A partire dal 1400, infatti, si inizia a concepire un nuovo modo di vedere il mondo e la storia. È questo l’Umanesimo, momento di cambiamento in cui l’uomo acquisisce la consapevolezza di poter essere artefice del proprio destino, in cui prevale in esso il desiderio di autodeterminazione. Homo faber ipsius fortunae7.

Le persone non percepiscono più di essere assoggettate al fato, legate alla sfera divina in modo inscindibile come era in voga durante l’epoca dei Maestri Comacini e della Ruota della Fortuna, ma credono di poter costruire un mondo nuovo.

Si ascrive a questo cambiamento epocale, già a partire dall’epoca pre-rinascimentale, il declino dei Maestri Comacini, che procede di pari passo con il mutare della prospettiva dell’uomo nel mondo. Nel pieno Rinascimento italiano a dominare non è più la materia che soggiace a una funzione sociale e religiosa, è la figura dell’artista, colui che al pari di Dio crea il bello.

I Maestri Comacini a Como: la Basilica di Sant’Abbondio e il portale di San Fedele

Nella loro città di origine i Maestri Comacini hanno lasciato due importanti testimonianze architettoniche: la basilica di Sant’Abbondio e la basilica di San Fedele, della cui originaria struttura è oggi possibile osservare soltanto un portale secondario.

La Basilica di Sant’Abbondio

La basilica di Sant’Abbondio è situata non lontano dal centro abitato di Como, su un’altura che domina la vallata. Un primitivo edificio sorse nel V secolo, secondo la tradizione per volontà del vescovo Amanzio, e fu dedicata ai Santi Pietro e Paolo8. A partire dall’818, la basilica fu dedicata a Sant’Abbondio e contestualmente divenne sede vescovile9. Il titolo di cattedrale fu mantenuto sino al 1013, allorquando ivi si insediarono i monaci benedettini10.

Appena qualche anno più tardi si decise la costruzione di un nuovo edificio secondo i canoni architettonici dell’epoca, il cui cantiere edile fu affidato ai Maestri Comacini. I lavori si protrassero per alcuni decenni e nel 1095 la nuova Basilica di Sant’Abbondio fu consacrata11. L’edificio religioso si è conservato quasi intatto nel corso dei secoli e rappresenta oggi una vivida e tangibile testimonianza dell’opera costruttoria e dello stile del Romanico lombardo.

Descrizione stilistica

L’edificio ha una pianta a cinque navate senza transetto. L’imponente facciata, suddivisa da lesene, è a salienti. Ivi è presente un portale centrale, con lunetta, cui anticamente corrispondeva un portico. Di tale struttura rimangono solo quattro colonne strutturali.

L’abside è contraddistinta da due ordini di monofore riccamente decorate con fregi; esternamente è sovrastata da due possenti torri campanarie con trifore, secondo i modelli del Romanico tedesco del tipo a Westwerk. Il chiostro sul lato nord della basilica fu originariamente edificato durante il periodo di permanenza dei monaci benedettini. Tuttavia, ad oggi rimane soltanto la struttura ottocentesca, opera dell’architetto Giacomo Tazzini.

La simbologia della Basilica di Sant’Abbondio

La Basilica di Sant’Abbondio è di fondamentale importanza per comprendere lo stile figurativo che guidava l’arte dei Maestri Comacini. Ciò è dovuto alla presenza di numerosi motivi decorativi, fitoformi e zoomorfi, e di una ricca simbologia.

I fregi del portale

I fregi decorativi del portale principale sono contraddistinti da un intreccio elaborato di motivi vegetali e nodi. Presso l’archivolto si delinea un’elegante sequenza di Nodi dell’Apocalisse, la cui simbologia è connessa alla Merkavah ebraica e ai quattro evangelisti.

La Merkavah, nella tradizione cristiana medioevale, è significazione dello Spirito Santo che guida la parola di Dio; essa, procedendo in ogni direzione, raggiunge tutti gli angoli della Terra. Ciò si esplica concretamente attraverso la diffusione della Sacra Scrittura: nel libro biblico di Ezechiele12, la Merkavah è rappresentata come un carro di fuoco trainato da quattro esseri, rappresentazione simbolico-profetica degli evangelisti. Pertanto, la presenza del Nodo dell’Apocalisse sul portale principale di Sant’Abbondio va intesa come un’invocazione allo Spirito, una benedizione per i fedeli che transitavano nei pressi della Basilica o che vi si recavano per assistere alle funzioni religiose.

A livello della strombatura, nel medesimo portale, i motivi fitoformi rammentano che tutto il creato è opera di Dio. La presenza dei nodi, invece, è segno dell’unione inscindibile tra la sfera terrena e quella del divino.

Aquila e leone

I capitelli, inglobati nella strombatura, sono finemente decorati con figure ferine. Una testa leonina fa capolino fra due aquile accovacciate, con il becco adagiato sul petto. L’aquila e il leone simboleggiano le due nature di Cristo: rispettivamente quella celeste e quella terrena.

Nella simbologia medioevale, infatti, vigeva sempre una diretta correlazione tra il cosiddetto bestiario terrestre e quello celeste13. Non era importante la raffigurazione della materia in sé o l’animale scolpito, ma che essa rimandasse a un’entità sovrannaturale. Così, ad esempio, era per le figure del tetramorfo – un’aquila, un leone, una testa d’uomo e un bue – che rappresentavano i quattro evangelisti.

Tuttavia, sebbene l’aquila e il leone sembrano avere qui un’accezione cristologica, non è escluso che costituissero un’ammonizione contro il peccato. Una caratteristica dell’esegesi cristiana è, infatti, quella di contemperare significati simbolici contrastanti. In questo senso, le due fiere potevano essere prefigurazione del diavolo e, per la loro natura rapace e ferina, fungere da ammonimento per coloro che si accingevano a entrare nella casa di Dio. Terribilis est locus iste14.

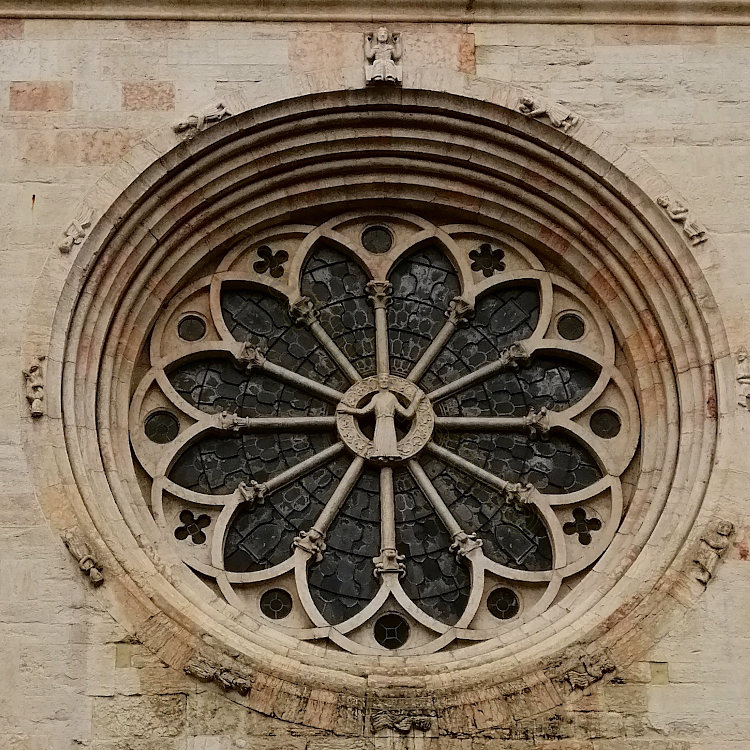

Il portale di San Fedele

La Basilica di San Fedele fu edificata nel 1120 in stile Romanico lombardo, ma nel corso dei secoli è stata pesantemente rimaneggiata. Unica testimonianza del suo originario splendore è il portale settentrionale riccamente decorato, che si affaccia su Via Vittorio Emanuele. La struttura è nota come Portale del drago, in virtù del vistoso bassorilievo che lo caratterizza.

Il portale, cuspidato e adornato con sculture dei Maestri Comacini, s’incontra appena a sinistra della porzione absidale della Basilica. I fregi sono divisi in tre fasce verticali a destra e a sinistra dell’uscio e, sfortunatamente, appaiono consunti dal tempo in maniera tale da renderne difficile la lettura simbolica. Per tale ragione, le raffigurazioni ivi collocate sono state oggetto di differenti interpretazioni.

La simbologia del portale di San Fedele

Il primo pannello ospita un uomo assiso su un trono, con la mano destra in posizione benedicente: potrebbe trattarsi di un Cristo Pantocratore o del patrono del luogo. Quest’ultima ipotesi è avvalorata dalla presenza di un arco su due colonne, simbolo della casa di Dio. Superiormente, un arcangelo accoglie le anime dei salvati in Paradiso. La raffigurazione simboleggia l’intercessione dei santi per la salvezza dell’anima.

Il pannello immediatamente a sinistra mostra la raffigurazione di una fiera, che combatte tra due draghi, e una figura sospesa. È possibile che si tratti di una metafora escatologica: un grifone, dominante la scena, è Cristo che tenta di salvare le anime dalla dannazione eterna.

Simbologia del grifone e del drago

La contrapposizione simbolica tra Cristo e il diavolo è sovente espressa attraverso la rappresentazione scultorea del grifone e del drago. L’iconografia del grifone, animale quadrupede dalla testa di aquila e dalla coda leonina, risale a tempi antichi. Essa comparve sin dai primordi della civiltà greca e dell’Egeo, e si diffuse progressivamente lungo le direttive di tutto il Mediterraneo. Se ne conoscono attestazioni, risalenti a più di seimila anni fa, persino in Medio-oriente15. È probabile che la sua originaria accezione simbolica fosse quella di guardiano e protettore delle anime che dovevano oltrepassare il mondo terreno per giungere nell’aldilà (psicopompo).

Questa simbologia è stata reinterpretata dall’esegesi cristiana assumendo la significazione di Cristo, colui che conduce le anime alla vita eterna. In effetti, al pari di quanto osservato sul portale principale della Basilica di Sant’Abbondio, il grifone è proprio l’animale ferino che incarna la doppia natura del salvatore, terrena (il leone) e celeste (l’aquila). Il dragone è invece una chiara allusione al diavolo e al maligno, come esplicitato dal libro dell’Apocalisse16.

Il pannello di destra e gli elementi simbolici sulla cuspide

La lotta infernale tra il grifone e il drago si proietta anche sul pannello di destra, dove vi è la raffigurazione di draghi e fregi fitoformi, nonché sugli elementi alla base della cuspide e presso la chiave di volta: si tratta di ammonimenti contro le tentazioni della carne. La suddetta interpretazione si esplica attraverso le fattezze di due scimmie, o figure indistinte di donna, nell’atto di alzarsi la sottoveste, e di una sirena acefala.

Conclusioni

I Maestri Comacini furono gli ultimi rappresentanti di un mondo, di una concezione dell’essere e di una maniera di rapportarsi con Dio che dal XIV secolo iniziò lentamente a cambiare. Ad essi si deve il merito di aver diffuso e conservato lungo i secoli una tradizione di straordinaria conoscenza simbolica. Sebbene oggi la concezione estetica della bellezza sia influenzata dai canoni affermatisi a partire dal Rinascimento, è ancora possibile, attraverso un occhio puro e semplice, percepire la grandiosità dell’opera dei Maestri Comacini. Le loro sculture sono icone di un mondo perduto ma affascinante nella sua essenzialità. Le fattezze tozze e sgraziate di leoni, aquile o dragoni sopravvivono dentro ognuno di noi come proiezioni di un passato non troppo lontano. Esse, ancor oggi, si ergono fiere per tramandare ai posteri che la bellezza senza simbolo, senza significato, è vuota.

Samuele Corrente Naso e Daniela Campus

Note

- M. Lazzati, I maestri comacini tra mito e storia. Conoscenze e ipotesi sulle origini delle maestranze dei laghi lombardi, 2017. ↩︎

- Edictum Rotharis Regis, 23 novembre 643. ↩︎

- C. Tosco, L’architettura medievale in Italia. 600-1200, Bologna, Il Mulino, 2016. ↩︎

- G. P. Bognetti, I capitoli 144 e 145 di Rotari ed il rapporto tra Como ed i maestri comacini, 1963. ↩︎

- U. Monneret de Villard, Nota sul memoratorio dei Maestri Comacini, Archivio Storico Lombardo, 47, 1920. ↩︎

- G. Sergi, E, Castelnuovo, Arti e storia nel medioevo, IV vol., Torino, Einaudi, 2002-2004. ↩︎

- Pico della Mirandola, De hominis dignitate. ↩︎

- P. Gini e L. Balzaretti (a cura di), Sant’Abondio, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Milano, 1966. ↩︎

- Ibidem. ↩︎

- P. Gini, O. Bernasconi, L. Cogliati Arano e G. Mascherpa, Il Duomo di Como, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Milano, 1972. ↩︎

- Ibidem nota 8. ↩︎

- Ezechiele 1, 4-26. ↩︎

- L. Charbonneau-Lassay, Il Bestiario di Cristo. La misteriosa emblematica di Gesù Cristo, Vol. 2, Arkeios, Roma, 1994. ↩︎

- M.P. Ciccarese (a cura di), Animali simbolici. Alle origini del bestiario cristiano, Vol. 2, Bologna Edizioni Dehoniane, Bologna, 2007. ↩︎

- A. M. Bisi, Il Grifone. Storia di un motivo iconografico nell’Antico Oriente Mediterraneo, Istituto di Studi del Vicino Oriente Università, Roma, 1965. ↩︎

- Libro dell’Apocalisse 12. ↩︎