Le origini del grifone, animale fantastico dai tratti corporei dell’aquila e del leone1, si perdono nella notte dei tempi. I miti delle civiltà antiche lo collocavano sul limitare tra il regno dei vivi, dei morti e quello degli dei. Del grifone, custode ancestrale e ibrido mostruoso, si conoscono attestazioni a partire da quattromila anni a.C. in Mesopotamia2. La sua figura combinava gli animali più potenti e regali della terra e del cielo: sull’onda del mito si diffuse quindi lungo le rotte commerciali del Mediterraneo in tutto il mondo classico3, sino a raggiungere l’apice della popolarità nel Medioevo cristiano. L’iconografia più frequente del grifone lo rappresentava alato con la testa d’uccello e il corpo del leone, ma non mancavano esempi di differenti combinazioni fisiologiche.

Etimo e prime rappresentazioni del grifone

Il nome con cui oggi indichiamo il grifone è di derivazione greca. Il termine griphus (γρύψ), dalla radice indoeuropea grabh, voleva sottolineare la capacità di “afferrare” in volo della bestia, caratteristica tipica dei rapaci. Non stupisce giacché in età classica era rappresentato con possenti artigli sulle zampe anteriori e testa d’aquila. Ma si tratta appunto di un’immagine tarda, già simile all’iconografia occidentale, tradizionale e radicata, di tutti i secoli successivi.

Nelle sue origini mesopotamiche, invece, il grifone cambiava d’aspetto a seconda delle raffigurazioni in quanto animale fantastico che personificava l’ibrido, il mostruoso per eccellenza4. Presso i Sumeri l’animale era rappresentato con le fattezze di un felino alato, con testa e collo di serpente. Ancora al termine del III millennio a.C., nella glittica di matrice accadica esso era costituito da un incrocio tra un leone e un drago. Pertanto, in questa fase è molto difficile individuarne delle caratteristiche iconografiche ben definite, né tanto meno se ne conosce il nome con cui era chiamato. In ogni caso, nelle religioni mesopotamiche lo ritroviamo di frequente associato a divinità della fertilità, della pioggia o della guerra. Il grifone era investito di una doppia valenza: essere benefico se rappresentato accovacciato, portatore di disgrazie nel suo aspetto feroce.

La diffusione dell’iconografia tradizionale

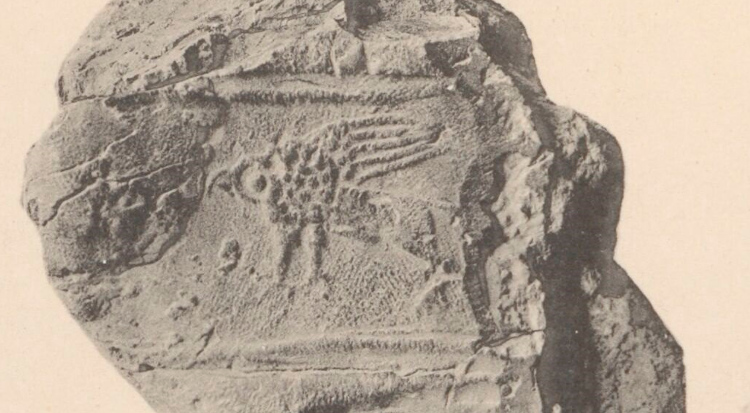

Le caratteristiche sembianze con testa di rapace si diffusero solo a partire dalla prima metà del II millennio a.C. in Siria e Anatolia, dove compare come effige in alcuni sigilli recuperati a Kanesh6. Da quel momento ritroviamo una simile iconografia del grifone in tutto il Vicino Oriente, in particolare a Mitanni, Ugarit e presso gli Ittiti7. Tali raffigurazioni avevano probabilmente valore apotropaico, evidenza che può essere dedotta dalle impronte di sigilli siriani ad anello provenienti da Emar, in cui due animali affrontati circondano il nome del proprietario8. Una variante diffusa nell’arte assira alla metà del II millennio a.C., il grifone demone costituito da corpo umano, testa e ali di uccello, assumeva il ruolo di guardiano dell’albero della vita.

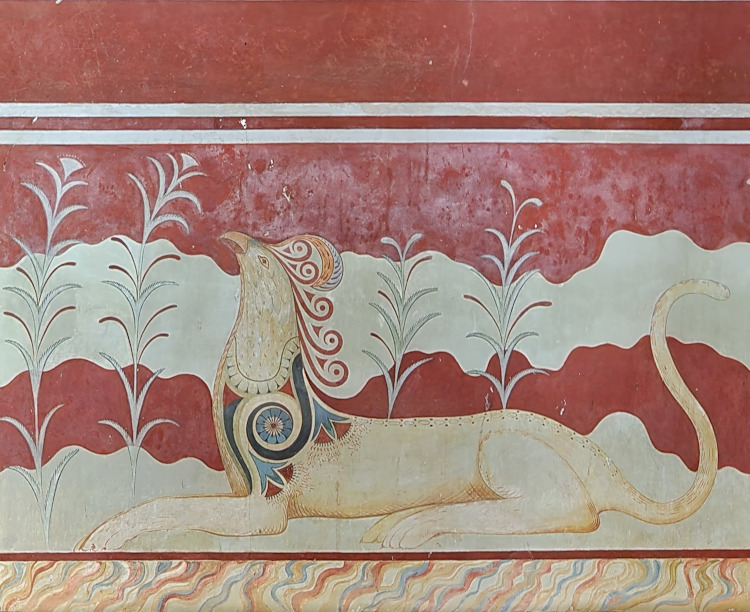

L’immagine del grifone di area siriana influenzò l’arte minoica e quella egizia, dove compare con le medesime fattezze: un corpo leonino ospita grandi ali spiegate; la testa appartiene a un falco e ha lunghi riccioli che ricadono sul collo. L’animale è così rinvenuto su un’ascia da Amosis, risalente al Nuovo Regno, e presso la sala est del palazzo di Cnosso a Creta (XV secolo a.C.). Nella sala del trono dello stesso edificio i grifoni, espressione di potenza e di regalità, furono invece raffigurati senza ali.

Il grifone presso gli antichi Greci

I Greci assimilarono l’iconografia del grifone dai cretesi, sebbene con piccole variazioni stilistiche. Nell’arte micenea, ad esempio, era usanza apporre dei riccioli anche sul bordo apicale delle ali. È lo storico greco del V-IV secolo a.C. Ctesia di Cnido a definirne le fattezze con precisione:

“Questi sono uccelli a quattro zampe grandi quanto i lupi, le loro zampe e i loro artigli assomigliano a quelli di un leone; le piume del loro petto sono rosse, mentre quelle del resto del corpo sono nere”.

Ctesia di Cnido, Indikà, fr. 45, 26.

Per i Greci l’animale era legato ai culti solari in quanto cavalcatura di Apollo che guidava il carro. Inoltre, i grifoni erano posti a guardia del tesoro del dio che i ciclopici Arimaspi tentavano di rubare. Così ad esempio riferisce Erodoto:

“Aristea di Proconneso, figlio di Castrobio, affermò in un poema da lui composto di essere giunto presso gli Issedoni, posseduto da Febo; che al di là degli Issedoni abitano gli Arimaspi, uomini che hanno un occhio solo; al di là degli Arimaspi i grifoni, custodi dell’oro; al di là dei grifoni gli Iperborei che si estendono fino a un mare”.

Erodoto, Storie, IV, 13, 1-2. Traduzione di A. Fraschetti10.

Aristea di Proconneso, vissuto forse nel VII secolo a.C.11, aveva attraversato il Caucaso e la Scizia, riportando del suo viaggio un dettagliato resoconto. È probabile che l’iconografia del grifone nella Grecia arcaica e classica abbia risentito in maniera determinante del suo racconto. Nelle raffigurazioni della lotta contro i grifoni, mentre tentano di rubare l’oro di Apollo, gli Arimaspi non a caso sono vestiti alla maniera degli Sciti.

Dalle fonti romane al Medioevo

Plinio il Vecchio, nella Naturalis Historia, tentò di ricostruire gli aspetti naturalistici del grifone attraverso i racconti dell’antichità. Lo storico romano lo collocava ai confini del mondo conosciuto. Alla luce di quanto narrato da Erodoto i grifoni avrebbero abitato la Scizia12, e altri sarebbero stati stanziati in Etiopia come descritto ancor prima da Eschilo13. Eliano, filosofo e scrittore romano del II-III secolo d.C., affermava che tali animali vivessero in India:

“È un quadrupede come il leone, munito di artigli particolarmente robusti e simili anche questi a quelli dei leoni. È opinione comune che sia alato e che le penne del dorso siano di colore nero, quelle della parte anteriore del corpo rosse; al contrario le sue ali sono bianche. Ctesia scrive che il collo di questo animale è screziato con penne di colore blu; il becco è come quello delle aquile e la testa è come quella che viene raffigurata dai pittori e dagli scultori. […] Gli abitanti della Battriana che confinano con gli Indiani dicono che i Grifoni fanno la guardia ai giacimenti d’oro della zona, lo estraggono e lo impiegano nella costruzione del loro nido […]“.

Eliano, Sulla natura degli animali, IV, 28.

È interessante notare che l’areale del grifone fosse situato dagli antichi sempre su una soglia tra il mondo conosciuto e l’altrove, questo da un punto di vista geografico, mitico e metafisico. In quanto ibrido il grifone incarnava la ferocia e l’aggressività, rivelando quindi l’incertezza e la paura dell’uomo, ma allo stesso tempo custodiva il limen, impediva che mondi differenti entrassero in contatto.

Questa dimensione figurativa sopravvisse anche con l’avvento del Cristianesimo. Così Isidoro di Siviglia, nell’Etymologiae sive Origines del VII secolo, affermava:

“Questo genere di fiera nasce sui monti Iperborei. I grifoni hanno corpo di leone, ali e faccia, invece, simili a quelli di un’aquila”

Isidoro di Siviglia, Etymologiae sive Origines, XII – De animalibus, 5.

L’interpretazione simbolica del grifone medievale correva sul filo di una duplice e contrapposta valenza. Nei bestiari, testi illustrati contenenti un’allegoria morale degli animali, esso era emblema mostruoso del maligno e del peccato. Tuttavia, non di rado il grifone costituiva una metafora del Cristo. L’animale ricapitolava in sé le virtù di potenza e maestosità che Isidoro di Siviglia aveva attribuito all’aquila e al leone e soprattutto, al pari del Messia, possedeva la doppia natura divina e terrestre14.

Samuele Corrente Naso

Note

- A. M. Bisi, Il Grifone. Storia di un motivo iconografico nell’Antico Oriente Mediterraneo, Istituto di Studi del Vicino Oriente Università, Roma, 1965. ↩︎

- B. Teissier, Glyptic Evidence for a Connection between Iran, Syro-Palestine and Egypt in the

Fourth and third Millennia, “Iran” 25, 1987. ↩︎ - M. P. Ciccarese, Animali simbolici. Alle origini del bestiario cristiano, Volume 2, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2007. ↩︎

- B. Bellucci, Il Grifone nel Vicino Oriente e oltre, in I. Baglioni (ed.), Monstra. Costruzione e Percezione delle Entità Ibride e Mostruose nel Mediterraneo Antico. Atti del convegno di Velletri (RM), 8-11 giugno 2011, Volume 1, Roma, 2013. ↩︎

- Dal catalogo di L. Delaporte, Catalogue des cylindres, cachets et pierres gravées de style oriental: Musée du Louvre, 1920. ↩︎

- N. Özgüç, Seals from Kultepe, Anatolia 4, 1959. ↩︎

- Ibidem nota 4. ↩︎

- Ibidem nota 4. ↩︎

- By Rigorius – Own work, CC BY-SA 4.0, immagine. ↩︎

- A. Corcella, S. M. Medaglia (a cura di), Le storie. Libro IV. La Scizia e la Libia. Erodoto, Milano, 2001. ↩︎

- J. D. P. Bolton, Aristeas of Proconnesus, Oxford, 1962. ↩︎

- Plinio, Naturalis historia, VII, 10. ↩︎

- Plinio, Naturalis historia, X, 136. L’autore romano riprende la nozione da Eschilo, Prometeo incatenato, 802-17. ↩︎

- L. Charbonneau-Lassay, Il Bestiario di Cristo. La misteriosa emblematica di Gesù Cristo, Volume 2, Arkeios, Roma, 1994. ↩︎