È difficile immaginare un oggetto quale espressione del sacro, tanto da assumerne gli stessi indefiniti contorni, e che sia creduto al contempo fondamento storico di un popolo, se non l’Arca dell’Alleanza per gli Israeliti. Eppure, tale contenitore, altare della divina manifestazione di YHWH, memoriale della legge consegnata al profeta Mosè, nessuno sa che fine abbia fatto, e parimenti si può solo congetturare sulla sua esistenza nel passato.

La ricerca storica dell’Arca deve confrontarsi con una serie di interrogativi di non facile soluzione, sospesi su un confine labile tra il reale e l’immaginifico, tra ciò che avvenne e quello che invece è mero racconto, mito. Di essa ci parlano poche fonti documentali, e tutte riferibili al medesimo ambito religioso e narrativo: la Bibbia è una raccolta di scritti appartenenti a epoche differenti, ma tra loro sovente interpolate. Non è facile definire il nucleo essenziale, storico, dei racconti biblici, soprattutto a causa della quasi mancanza di attestazioni storiografiche di terze parti, come potrebbero essere quelle egizie. I tentativi di carpire il contesto in cui l’Arca dell’Alleanza sorse, fu collocata nel Tempio di Salomone a Gerusalemme, e poi scomparì, sono stati sinora incerti, e il destino ultimo della reliquia più importante del mondo antico è ancora avvolto nel mistero.

L’esodo dall’Egitto e l’Arca dell’Alleanza

I racconti biblici rivelano il valore sacro fondamentale che l’Arca possedeva per gli Israeliti; valore che può essere compreso solo alla luce del percorso storico intrapreso con la liberazione dall’Egitto, che Dio stesso aveva guidato e comandato. La reliquia era quindi il segno dell’intervento di Jahvè nella storia dell’uomo, la manifestazione del Dio vivente che aveva eletto il suo popolo. Il Libro dell’Esodo reca traccia di un passato in cui gli Ebrei, al seguito di Giuseppe, erano giunti in Egitto, e lì avevano dimorato a lungo1. Divenuti troppo numerosi erano stati ridotti in schiavitù dal faraone, che temeva di perdere il potere sul Regno. Dio aveva quindi ordinato a Mosè di condurli fuori dall’Egitto.

“Ora dunque il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto l’oppressione con cui gli Egiziani li tormentano. Ora va’! Io ti mando dal faraone. Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!”.

Libro dell’Esodo 3, 9-10

Al rifiuto del faraone di liberare gli Israeliti Jahvè aveva inviato le dieci piaghe2. Aveva infine aperto il mare per consentire loro di fuggire.

Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l’esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele: non ne scampò neppure uno. Invece gli Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro una muraglia a destra e a sinistra.

Libro dell’Esodo 14, 15-31

Secondo i racconti dell’Esodo, il popolo di Israele incominciò così una peregrinazione nel deserto lunga quaranta anni, durante i quali Dio provvide al loro sostentamento attraverso la manna, e Mosè ricevette le Tavole della Legge, contenenti i Dieci comandamenti, sul Monte Sinai3.

L’Arca dell’Alleanza, sacro contenitore e memoriale storico

È soltanto in seguito a questi eventi che la narrazione biblica introduce l’Arca dell’Alleanza; essa racchiude e testimonia la ierofania di Jahvè, la manifestazione del sacro che guidò gli Israeliti nel deserto. È Dio stesso che ne richiede a Mosè la costruzione:

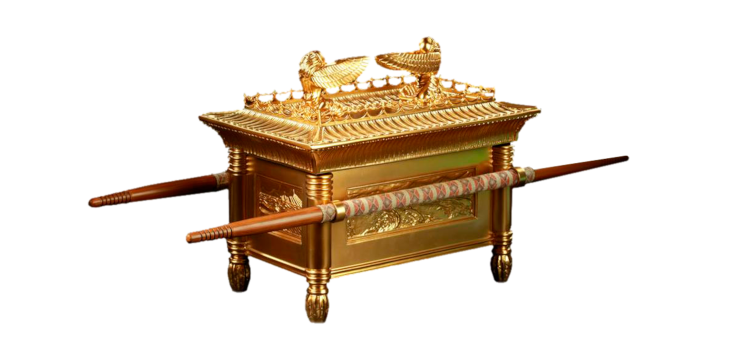

“Faranno dunque un’arca di legno di acacia: avrà due cubiti e mezzo di lunghezza, un cubito e mezzo di larghezza, un cubito e mezzo di altezza. La rivestirai d’oro puro: dentro e fuori la rivestirai e le farai intorno un bordo d’oro”.

Libro dell’Esodo 25, 10-11

L’Arca dell’Alleanza era dunque innanzitutto un contenitore, una cassa di legno d’acacia, come suggerisce la parola utilizzata nel testo biblico, ‘ārōn. Le sue dimensioni, tenendo conto della misura del cubito ebraico (45 cm circa), dovevano essere di 112 centimetri di lunghezza e 67 di larghezza. A ciò bisogna aggiungere lo spessore dovuto al rivestimento in oro, che tuttavia poteva essere costituito da sottili lamine.

L’Arca dell’Alleanza – che scopriamo costruita infine da Bezaeel in Esodo 37,1 – era dunque un contenitore dalle ridotte dimensioni. D’altronde, giacché gli Israeliti erano in cammino nel deserto e dovevano portarla con loro in tutti gli spostamenti. È per questo che la descrizione contenuta nel Libro dell’Esodo si sofferma sulla presenza di anelli e stanghe per il trasporto.

“Fonderai per essa quattro anelli d’oro e li fisserai ai suoi quattro piedi: due anelli su di un lato e due anelli sull’altro. Farai stanghe di legno di acacia e le rivestirai d’oro. Introdurrai le stanghe negli anelli sui due lati dell’arca per trasportare l’arca con esse. Le stanghe dovranno rimanere negli anelli dell’arca: non verranno tolte di lì”.

Libro dell’Esodo 25, 12-15

La condizione nomade del popolo di Israele è ribadita da Jahvè quale necessaria: le stanghe non potevano mai essere tolte dall’Arca, che doveva essere sempre pronta al trasporto.

L’Arca e la Testimonianza

A questo punto è lecito chiedersi che cosa la reliquia dovesse contenere di così importante, tanto da non poter essere mai abbandonata! Troviamo una pronta risposta ancora nelle parole che Dio rivolge a Mosè, nel passo seguente del testo biblico:

“Nell’arca collocherai la Testimonianza che io ti darò”.

Libro dell’Esodo 25,16

L’Arca dell’Alleanza conteneva la testimonianza, il memoriale della presenza di Jahvè, che aveva tratto in salvo il suo popolo, cioè le Tavole della Legge consegnate a Mosè.

Nell’arca non c’era nulla se non le due tavole di pietra, che vi aveva deposte Mosè sull’Oreb, cioè le tavole dell’alleanza conclusa dal Signore con gli Israeliti quando uscirono dal paese d’Egitto.

I Re 8, 9

La manna della provvidenza nel deserto e il bastone di Aronne, che s’era trasformato in serpente innanzi al faraone e infine, fiorendo, aveva decretato l’ordine sacerdotale della tribù di Levi, erano invece posti davanti l’Arca4.

L’Arca dell’Alleanza e l’identità culturale degli Israeliti

La reliquia rappresentava così un oggetto identitario per gli Israeliti; essi non erano più gli schiavi del faraone in Egitto, ma coloro a cui Dio aveva donato la Legge. Lasciarla nel deserto voleva dire per gli Ebrei smarrire la propria essenza culturale, dimenticare ciò che li rendeva compiutamente il popolo di Jahvè. L’Arca dell’Alleanza doveva camminare con quelle genti nomadi, ovunque andassero. Essa era quindi trasportata in testa al corteo, ricoperta dal velo del tabernacolo presso il quale Mosè l’aveva inaugurata, di pelli di animali (forse di tasso) e di un manto di porpora viola5.

Parimenti gli Israeliti conducevano l’Arca dell’Alleanza anche in battaglia. Quando infine il popolo d’Israele giunse nella terra promessa di Canaan, dopo quaranta anni nel deserto, si trovava a confliggere con le genti già ivi stanziate. Così, a Gerico la reliquia faceva crollare le mura difensive, allorché condotta in processione per sette giorni intorno a esse6 e, se catturata dai nemici, diveniva un mortifero flagello. Ne avevano fatto le spese i Filistei che, afflitti da una terribile pestilenza, l’avevano infine restituita agli Ebrei dopo appena sette mesi7.

I Filistei, catturata l’arca di Dio, la portarono da Eben-Ezer ad Asdod. I Filistei poi presero l’arca di Dio e la introdussero nel tempio di Dagon. Il giorno dopo i cittadini di Asdod si alzarono ed ecco Dagon giaceva con la faccia a terra davanti all’arca del Signore;

I Samuele 5, 1-3

L’Arca dell’Alleanza, trono di Dio

L’Arca non conteneva la divinità, come si credeva presso gli Egizi o i Babilonesi, non era un simulacro; pur tuttavia era il luogo della presenza di Jahvè, della Shekhinah, trono in cui si realizzava una sua particolare manifestazione al popolo. Anche in questo caso è necessario rimembrare il carattere errabondo degli Israeliti, che non potevano certo costruire un edificio di culto nel deserto. Stabilitisi infine nella terra promessa di Canaan, non a caso essi collocheranno l’Arca dell’Alleanza all’interno del dĕbhīr o sancta sanctorum presso il Tempio di Salomone8, centro sacro per eccellenza, che di essa raccoglieva la testimonianza e lo spazio metafisico per l’incontro con il divino.

“Farai il coperchio, o propiziatorio, d’oro puro; avrà due cubiti e mezzo di lunghezza e un cubito e mezzo di larghezza. Farai due cherubini d’oro: li farai lavorati a martello sulle due estremità del coperchio […].

Io ti darò convegno appunto in quel luogo: parlerò con te da sopra il propiziatorio, in mezzo ai due cherubini che saranno sull’arca della Testimonianza, ti darò i miei ordini riguardo agli Israeliti”.

Libro dell’Esodo 25, 17-18; 25 ,22

L’intenzione di istituire l’Arca come luogo della manifestazione divina si esprimeva per mezzo del propiziatorio. Era questo l’oggetto d’oro, in ebraico kapporeth, posto a copertura dell’Arca, sul quale si trovavano scolpiti due cherubini alati, rivolti l’uno verso l’altro.

[Davide] Poi si alzò, e con tutto il popolo che era con lui partì da Baalè di Giuda per trasportare di là l’arca di Dio, sulla quale è invocato il Nome, il nome del Signore degli eserciti, che siede sopra essa tra i cherubini

II Samuele 6, 2

Le arche egizie e babilonesi

Sebbene l’Arca dell’Alleanza fosse considerata l’oggetto sacro per eccellenza del popolo d’Israele, il cui valore culturale e religioso non aveva eguali nell’antichità, essa non era un unicum nel suo genere. Se ne può rintracciare la doppia natura di contenitore e trono di Dio in analoghi manufatti degli Egizi e dei Babilonesi. Sono questi, d’altronde, i popoli da cui gli Israeliti assimilarono le architetture cultuali. Dai primi, come visto, fuggirono dopo un lungo periodo di schiavitù; a Babilonia furono invece esiliati quando Nabucodonosor conquistò il Regno giudaico nel 586 a.C..

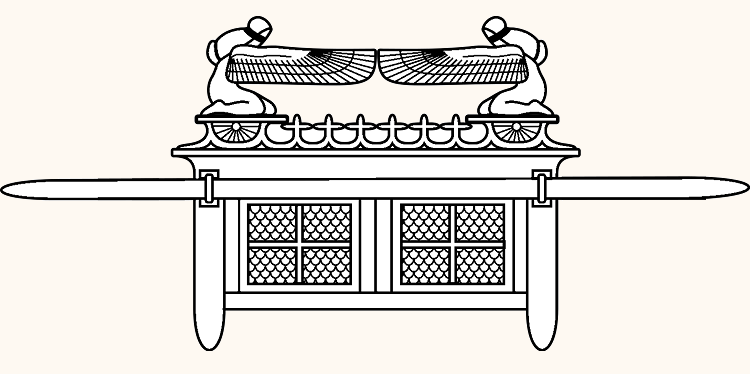

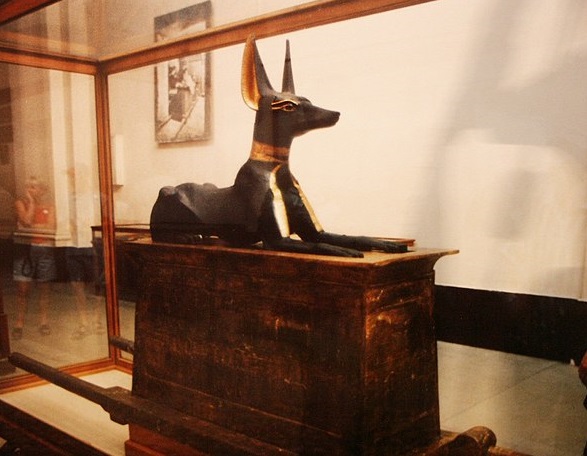

Le arche egizie della tarda età del bronzo, similmente a quella ebraica, erano costituite ciascuna da una cassa-contenitore. Essa poteva essere sormontata da figure alate (tipologia a palanchino), mentre due stanghe e una base a forma di barca sacra permettevano di sollevarla e condurla in processione (tipo pedes); all’interno venivano posti gli oggetti offerti alla divinità, o di questa il simulacro. Il coperchio delle arche egizie, una sorta di propiziatorio, era detto trono di misericordia9.

A Babilonia si costruivano delle arche simili a troni e nel termine accadico karabu, ossia “benedizione”10, si rintraccia l’etimologia dei Kĕrūbhīm, i cherubini della tradizione ebraica. In Mesopotamia gli Assisi e i Babilonesi ponevano a guardia dei templi le raffigurazioni statuarie dei karibu. Erano questi i guardiani del tesoro, geni alati di forma metà umana e metà animale. Appaiono evidenti le analogie cultuali con le creature poste sul propiziatorio dell’Arca dell’Alleanza.

Ai piedi di Jahvè

A Babilonia e in Egitto, inoltre, era in uso deporre i rotoli contenenti le leggi, oppure i trattati di alleanza tra nazioni, ai piedi della statua di una divinità. L’intento era di stabilire un giuramento sacro, in quanto di esso diveniva testimone e garante il dio scelto. Nell’Arca dell’Alleanza ebraica, le Tavole della Legge sono così riposte nello sgabello dei suoi piedi11, in quanto Jahvè stringe un patto di salvezza con gli Israeliti.

Il Dio di Israele יהוה e la funzione del propiziatorio

Nella religione egizia e in quella babilonese la presenza della divinità si manifestava nel simulacro a essa dedicato. Non poteva esservi ierofania senza una dimora, senza la materia che ne costituiva un elemento indispensabile. Ma il Dio degli Israeliti è sin dal principio trascendente, è totalmente altro nei confronti del mondo sensibile. La dimensione del Signore è il sacro assoluto, e pertanto non può essere rappresentato, né visto, né nominato. Non vi è raffigurazione di Jahvè sull’Arca, giacché è egli stesso, Dio vivente e presente, che si manifesta tra i cherubini. La dimensione divina e ineffabile dell’Essere supremo traspare finanche dal nome: allorché Mosè chiede chi sia il suo interlocutore misterioso, che gli parla da un roveto ardente, gli viene risposto “io sono colui che sono”.

Dio disse a Mosè: “Io sono colui che sono!”. Poi disse: «Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a voi

Libro dell’Esodo 3, 14

Il nome di Jahvè

In verità, la traduzione italiana dell’espressione ebraica (האֶֽהְיֶ ראֲשֶׁ האֶֽהְיֶ, traslitterato in ʾehyeh ʾašer ʾehyeh) non rende giustizia delle numerose sfaccettature semantiche in essa contenute. L’imperfetto ehyeh, prima persona singolare di hayah, può essere collocato tanto nel passato quanto nel presente, e finanche in un tempo verbale futuro. Dio, pertanto, è colui che è stato, che c’è e sempre sarà. Il testo biblico non vuole soltanto affermare l’eternità del creatore, ma parimenti la natura del patto che stringe in quel momento con Israele. Egli è presente nella storia e ci sarà in ogni momento per il suo popolo, lo accompagnerà in tutto quel peregrinare nel deserto e oltre12. Si tratta, questa, di una specifica irrinunciabile per fugare ogni dubbio a venire, giacché Jahvè non si mostrava mai, né poteva essere visto da mortale alcuno:

Soggiunse: “Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo”.

Libro dell’Esodo 33, 20

L’identità di Dio, che negli originali testi semitici è indicata con il tetragramma YHWH (יהוה), nemmeno si poteva pronunciare. V’era un comandamento, nelle Tavole della Legge consegnate a Mosè, che prescriveva di “non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano”13. Questa è la ragione per cui è oggi perduta l’originale vocalizzazione ebraica delle consonanti YHWH, che si pensa potesse essere Yahveh14.

I Leviti

Poiché sull’Arca dell’Alleanza si manifestava la presenza di Dio, nemmeno questa poteva essere veduta; la reliquia era nascosta all’interno di una tenda della riunione e, durante il viaggio, ricoperta di pelle e stoffe. Per lo stesso motivo la cassa non poteva essere toccata; soltanto i membri della tribù di Levi erano autorizzati al suo trasporto.

Ma quando furono giunti all’aia di Nacon, Uzzà stese la mano verso l’arca di Dio e vi si appoggiò perché i buoi la facevano piegare. L’ira del Signore si accese contro Uzzà; Dio lo percosse per la sua colpa ed egli morì sul posto, presso l’arca di Dio.

II Samuele 6, 1-8

Il sacrificio d’espiazione

All’interno del Tempio di Salomone, parimenti, l’Arca dell’Alleanza rimaneva definitivamente celata alla vista, se non a quella del Gran Sacerdote una volta all’anno alla ricorrenza dello Yom Kippur, il giorno dell’espiazione. In questa occasione veniva officiato un sacrificio rituale e il propiziatorio dell’Arca cosparso del sangue di un capro, detto espiatorio. In tal modo Jahvè poteva perdonare le impurità del suo popolo15. Ecco spiegata l’etimologia del termine kapporeth, dal verbo kapar, cioè espiare, coprire i peccati in senso figurato, oltre che l’Arca in quanto contenitore.

Si può notare come il Cristianesimo rappresenti una rottura della tradizione ebraica. Non v’è più bisogno di sacrifici rituali: ora è Cristo, figlio di Jahvè, agnello senza macchia, che versa il suo sangue sulla Croce per la remissione dei peccati.

Tra realtà e leggenda

A lungo gli studiosi si sono chiesti se l’Arca dell’Alleanza sia esistita davvero, o se la si debba ascrivere al mito narrativo. Si tratta, questo, di un argomento di enorme complessità, che travalica lo studio del singolo oggetto e abbraccia una più ampia riflessione sulla storicità delle Sacre Scritture. In buona sostanza, per poter affermare che l’Arca sia esistita come ci è stata tramandata, sarebbe necessario comprovare la veridicità dei racconti dell’Esodo, come la fuga d’Israele dall’Egitto, la migrazione verso la terra di Canaan e l’esistenza di un regno unificato d’Israele sotto re Davide e re Salomone.

Alla luce di quanto narrato, ben si comprende quanto sia insidioso il terreno in cui districarsi: definire il limitare tra il vero e il mito non solo è arduo, ma attiene a questioni sensibili di credo e di fede. Negare in toto la storicità dei racconti dell’Esodo, e quindi dell’Arca dell’Alleanza, vorrebbe dire contestare il comune sentire di milioni di persone in tutto il Mondo. Allo stesso modo, non può essere corretto prendere ogni dettaglio per oro colato; i testi biblici vanno spesso interpretati, contengono perifrasi, metafore e parabole, e talvolta evocano la pura leggenda.

Massimalisti e minimalisti

A tal proposito, negli ultimi decenni gli studi di filologia e archeologia biblica si sono moltiplicati, rivelando posizioni spesso in antitesi. All’intento genuino di W. F. Albright16 e G. E. Wright17, che tentavano di verificare la Bibbia attraverso l’archeologia, nell’assunto a priori che essa costituisca una fonte storica, si sono contrapposti i minimalisti, che considerano i testi sacri al pari di un’opera letteraria soltanto. Tra quest’ultimi si citano W. G. Dever18, J. Van Seters19 e altri afferenti alla cosiddetta Scuola di Copenhagen, come N. P. Lemche20, T. Thompson21, P. R. Davies22.

L’Arca dell’Alleanza: un fondo di verità

Diceva Orazio, nelle Satire, est modus in rebus: bisogna ricercare la verità tra confini opposti, anche se nebulosi. Si può così riconoscere con facilità che l’Arca dell’Alleanza dovette pur esistere, vi sono troppe descrizioni, indicazioni d’uso e racconti per essere solo il frutto di antiche fantasie. Come visto, peraltro, la reliquia apparteneva a una tipologia di oggetti comune in Egitto e in Babilonia, e ciò costituisce un importante indizio sulla sua storicità. Molto più difficile è, invece, ricostruirne il percorso evolutivo e collocarlo nel tempo, come il momento della costruzione, i viaggi nel deserto del Sinai o la deposizione presso il Tempio di Salomone. I racconti biblici, per quanto affascinanti, non sempre forniscono coordinate storiche di chiara interpretazione. Inoltre, vi è una generale scarsità di riscontri archeologici sui luoghi menzionati, nonché di fonti terze, egizie o babilonesi, che comprovino quanto narrato.

Oggigiorno la critica si colloca perlopiù in una posizione intermedia, ma non scevra di sfaccettature variegate. Autori come I. Finkelstein e N. A. Silberman23, Ze’ev Herzog24 riconoscono un substrato di verità nei testi sacri, ma allo stesso tempo sottolineano come la loro portata fu particolarmente amplificata attraverso il mito; pertanto è necessario che essi vengano esaminati in modo critico.

Bisogna, innanzitutto, separare due piani temporali tra loro distinti e indipendenti: l’uno si riferisce al racconto, ossia in che periodo storico si potrebbero collocare, ad esempio, gli eventi dell’Esodo; l’altro indica, invece, il momento della stesura del testo biblico. Si tratta di un distinguo fondamentale in quanto le vicende dell’Arca dell’Alleanza furono scritte, con ogni certezza, secoli dopo il loro presunto svolgimento. E spesso la narrazione di un racconto rivela molto di più sul periodo in cui fu concepita.

Il racconto dell’esodo: due possibili scenari

A voler rintracciare un periodo storico in cui si svolse un esodo di genti “in numero di seicentomila uomini capaci di camminare, senza contare i bambini”25, dall’Egitto sino alla Cananea traversando il deserto del Sinai, che abbatterono le mura di Gerico, e che infine costituirono un regno sotto i re Davide e Salomone, si affronta un’ardua impresa. Ciò nondimeno, sulla base delle citazioni bibliche e di alcuni sparuti riscontri archeologici, gli studiosi hanno proposto due possibili datazioni.

La teoria dell’Esodo “antico”

L’ipotesi tradizionale di un Esodo “antico” fa coincidere gli Ebrei con gli Hyksos, che furono scacciati sotto il regno di Ahmose (1550 – 1525 a.C. circa). La presenza di nomadi provenienti dalla Palestina, nell’Egitto di quel tempo, è attestata in un papiro conservato al Brooklyn Museum, ma non è chiaro se gli Hapiru, come vengono chiamati nel documento, corrispondano davvero agli Ebrei.

La teoria dell’Esodo “tardo”

La maggior parte dei sostenitori della storicità dell’Esodo collocano, tuttavia, gli eventi durante il Nuovo Regno egizio, giacché il testo biblico contiene un riferimento alle città di Pi-ton e Pi-ramses:

Allora sorse sull’Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe. E disse al suo popolo: «Ecco che il popolo dei figli d’Israele è più numeroso e più forte di noi. Prendiamo provvedimenti nei suoi riguardi per impedire che aumenti, altrimenti, in caso di guerra, si unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese». Allora vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati per opprimerli con i loro gravami, e così costruirono per il faraone le città-deposito, cioè Pitom e Ramses.

Libro dell’Esodo 1, 8-11

Ora, è storicamente attestato che quelle città furono costruite sotto Ramses II (1279-1212 a.C. circa), e la fuga degli Ebrei poté avvenire durante il regno di suo figlio Merenptah (1213-1203 a.C. circa). In effetti, una stele rinvenuta presso il tempio funerario di Merenptah a Tebe contiene un riferimento a un popolo chiamato ysrỉr, che il faraone sconfisse nella terra di Canaan. Si evince dai geroglifici impiegati nel testo che quelle genti erano nomadi, in quanto non v’è indicazione di una terra ma solo ideogrammi umani. Non si può non pensare a Israele e la sua fuga nel deserto, sebbene vi sia qui un rovesciamento tra vinti e sconfitti, esattamente come ci aspetteremmo da una fonte di propaganda egiziana.

Purtroppo, a parte la stele di Merenptah, gli archeologi hanno trovato pochi riscontri a sostegno di questa ipotesi “tarda” dell’Esodo. Inoltre, una seria criticità è rappresentata dal fatto che, nel periodo indicato della migrazione ebraica, anche la Palestina era sotto il controllo militare egiziano, pertanto non sarebbe corretto parlare di fuga dal faraone.

Il piccolo esodo

In ogni caso, come detto, poiché dovrebbe essere semplice rintracciare il passaggio di decine di migliaia di persone nel deserto del Sinai per quaranta anni, con bestiame e suppellettili al seguito, tra cui l’Arca dell’Alleanza, molti studiosi credono che la portata storica dell’evento vada quantomeno ridimensionata26.

“questo è ciò che gli archeologi hanno scoperto dai loro scavi nella Terra di Israele: gli Israeliti non sono mai stati in Egitto, non hanno vagato nel deserto, non hanno conquistato i territori in una campagna militare e non li hanno dati alle 12 tribù di Israele […]. La monarchia unificata di Davide e Salomone, che è descritta dalla Bibbia come una potenza nazionale, era tutt’al più un piccolo regno tribale […].

La maggior parte degli storici oggi concorda sul fatto che, nel migliore dei casi, la permanenza in Egitto e gli eventi dell’esodo si sono verificati solo per poche famiglie e che la loro storia privata è stata ampliata e nazionalizzata per soddisfare i bisogni dell’ideologia teologica”.

Z. Herzog, Deconstructing the walls of Jericho, Haaretz, 1999

La scomparsa dell’Arca dell’Alleanza

Il Libro dell’Esodo fu redatto nella sua ultima versione, con ogni probabilità, in un arco temporale compreso tra i secoli VII e V a.C., molto dopo gli eventi in esso descritti, attraverso l’interpolazione di fonti più antiche di diversa provenienza. Senza voler entrare nel merito della discussione storiografica sull’origine del Pentateuco – ipotesi documentale di J. Wellhausen27 e supplementare di J. Van. Seters28 – si può comprendere come, in questo processo di integrazione e codifica testuale durato secoli, molti elementi narrativi siano stati ingigantiti, mitizzati o reinterpretati.

Chi legge i testi biblici si trova forse in esilio in Babilonia, deportato da Nabucodonosor che aveva conquistato il Regno giudaico del Sud nel 586 a.C., e distrutto Gerusalemme con il suo tempio, o era appena ritornato in patria. Le prescrizioni dettate da Jahvè per l’Arca dell’Alleanza e il propiziatorio, dunque, non sono soltanto il resoconto di un passato lontano, ma attuali: esse servono a un popolo di nuovo senza più dimora, e che ha perduto il suo edificio di culto.

Nabucodonosor depreda il Tempio di Salomone

A questo punto è lecito chiedersi che fine abbia fatto l’Arca dell’Alleanza. Essa era conservata all’interno del Tempio di Salomone, come attestato dal Primo libro dei Re, ma l’edificio, come visto, fu distrutto per mano di Nabucodonosor. Si potrebbe immaginare che anche la reliquia andò perduta. I testi biblici riportano l’elenco degli arredi sacri depredati ma, tra di essi, l’Arca non viene menzionata, come se già si trovasse in un altro luogo:

Il settimo giorno del quinto mese – era l’anno decimonono del re Nabucodònosor re di Babilonia – Nabuzardàn, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme, bruciò il tempio, la reggia e tutte le case di Gerusalemme, dando alle fiamme tutte le case di lusso […]

I Caldei fecero a pezzi le colonne di bronzo che erano nel tempio, le basi e il bacino grande di bronzo, che erano ivi, e asportarono tutto il loro bronzo in Babilonia. Essi presero ancora le caldaie, le palette, i coltelli, le coppe e tutte le suppellettili di bronzo che servivano al culto. Il capo delle guardie prese ancora i bracieri e i bacini, quanto era d’oro puro e quanto era d’argento puro. Quanto alle due colonne, al grande bacino e alle basi, tutto opera di Salomone per il tempio, non si poteva calcolare il peso del loro bronzo, cioè di tutti questi oggetti.

II Re 25, 8-9; 2 Re 25, 13-16

In relazione al valore che l’oggetto possedeva per il popolo ebraico, è difficile credere a una dimenticanza del redattore del testo biblico. Peraltro, gli arredi sacri furono in seguito restituiti da Ciro il Grande di Persia al termine dell’esilio babilonese e, nemmeno in questo caso, si ha menzione alcuna dell’Arca dell’Alleanza29. È possibile che essa fosse già andata distrutta prima della conquista di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor? O piuttosto gli Israeliti avevano riposto la sacra reliquia in un posto sicuro?

L’Arca dell’Alleanza è andata perduta?

L’ultima volta che il testo biblico cita l’Arca dell’Alleanza, prima della distruzione del Tempio e dell’esilio, è in 2 Cronache:

[Giosia] Egli disse ai leviti che ammaestravano tutto Israele e che si erano consacrati al Signore: «Collocate l’arca santa nel tempio costruito da Salomone figlio di Davide, re di Israele; essa non costituirà più un peso per le vostre spalle. Ora servite il Signore vostro Dio e il suo popolo Israele.

II Cronache 35, 3

Non è chiaro dove l’Arca fosse stata trasportata, ma il re Giosia ordina che venga ricollocata nel Tempio di Salomone. Si tratta di un’informazione più importante di quanto trapeli a prima vista. I testi biblici all’atto di narrare il regno di Giosia in Giuda (640 – 609 a.C.), che in maniera fervente stabilì un rigido culto monoteista di Jahvè, divengono molto più precisi e, con sospetto, pregni di riscontri storici. Ad esempio, viene citato il faraone egiziano, ora non più come la figura indistinta e metaforica dell’Esodo, ma con il suo nome storico: si tratta di Necao II, della XXVI dinastia. Scopriamo quindi che Necao aveva inviato un esercito in Palestina, e da qui il sospetto di Finkelstein che il Libro dell’Esodo sia stato composto durante il regno di Giosia in funzione di una propaganda anti-egizia30.

L’Arca come tipologia cultuale

La stesura del Secondo Libro delle Cronache, invece, è di certo successiva al regno di Giosia e all’esilio babilonese, vicende in esso raccontate. Essa appartiene al IV secolo a.C. ed è quindi garante di maggior storicità. Il testo conferma l’esistenza di un’arca nel regno di Giuda del VII secolo a.C.. Ciò nondimeno, non è dato sapersi se questa fosse davvero la reliquia originale, oppure se risalisse al medesimo periodo.

Se è vero che il racconto dell’Esodo appartiene al periodo di Giosia, è possibile che qualcuno ricostruì l’Arca. In tal senso si potrebbe pensare ad essa come a una tipologia di oggetto cultuale piuttosto che a un unicum. D’altronde la Bibbia attesta che il Tempio di Salomone era già stato saccheggiato in passato, seppur le informazioni vadano sempre assunte cum grano salis: dal faraone Sisak31, identificato dai più con Sheshonq I, che regnò dal 945 a.C. al 924 a. C.; dal re d’Israele Ioas (inizio VIII secolo a.C.)32; dal re di Giuda Acaz33 e ancora da suo figlio Ezechia (a cavallo tra l’VIII e il secolo successivo), che aveva utilizzato gli arredi per pagare un tributo al re assiro Sennacherib34.

In ogni caso, alla fine del VII secolo a.C. gli Israeliti ricollocarono l’Arca dell’Alleanza presso il Tempio di Salomone. E quando Nabucodonosor giunse a Gerusalemme, poche decine di anni dopo, essa era già scomparsa.

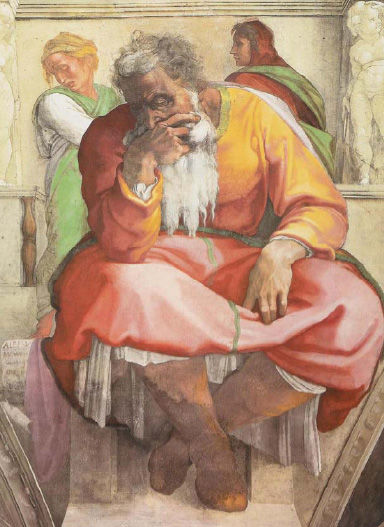

Il profeta Geremia nascose l’Arca dell’Alleanza?

Nulla proibisce di immaginare che l’Arca sia sopravvissuta ai ripetuti saccheggi del Tempio di Salomone. Come visto, la reliquia possedeva un valore troppo grande perché non fosse ben custodita e, in caso di pericolo, trasportata in un luogo più sicuro. All’alba del VI secolo a.C., allorché le truppe babilonesi di Nabucodonosor si approssimavano ad assediare Gerusalemme, forse l’Arca fu nascosta. Raccogliendo gli indizi biblici, ci si accorge che un uomo potrebbe averla salvata. Si tratta del profeta Geremia che, in accordo con il Secondo Libro dei Maccabei, l’avrebbe condotta sul Monte Nebo35.

Si diceva anche nello scritto che il profeta, ottenuto un responso, ordinò che lo seguissero con la tenda e l’arca. Quando giunse presso il monte dove Mosè era salito e aveva contemplato l’eredità di Dio, Geremia salì e trovò un vano a forma di caverna e là introdusse la tenda, l’arca e l’altare degli incensi e sbarrò l’ingresso.

II Maccabei 2,4-5

Il momento propizio di Geremia

Il racconto dei Maccabei, certo, fu scritto nel II secolo a.C., ed è probabile che raccolga semplicemente le leggende e i detti di quel tempo. Gli eventi narrati vanno intesi innanzitutto in un’accezione simbolica: il luogo dove l’Arca fu nascosta da Geremia “deve restare ignoto, finché Dio non avrà riunito la totalità del suo popolo e si sarà mostrato propizio”36. Difficile comprendere se il momento propizio di cui parla Geremia si riferisca al termine della cattività babilonese o sia da intendersi soltanto in senso escatologico.

Tuttavia, non è detto che nel racconto dei Maccabei non vi sia un fondo di verità. Nel libro di Geremia, redatto nel V secolo a.C., quindi in un periodo non così distante dall’arrivo di Nabucodonosor, l’Arca è nuovamente menzionata, ma il brano è vago e lascia dubbi se a quel tempo fosse ancora esistente o perduta:

Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi nel paese, in quei giorni – dice il Signore – non si parlerà più dell’arca dell’alleanza del Signore; nessuno ci penserà né se ne ricorderà; essa non sarà rimpianta né rifatta.

Geremia 3,16

È interessante notare come il testo apra alla possibilità che l’Arca dell’Alleanza potesse essere ricostruita, che giustappunto fa pensare a una tipologia costruttoria o cultuale.

In ogni caso, lo storico romano Tacito riporta che nel tempio ricostruito da Zorobabel, al termine dell’esilio babilonese del popolo d’Israele, l’Arca dell’Alleanza non era presente37. Vi era, infatti, soltanto una pietra nel Sancta Sanctorum che ne ricordava la collocazione precedente .

Il racconto di Tacito potrebbe suggerire che l’Arca dell’Alleanza fosse andata distrutta, oppure che la memoria del luogo in cui era stata custodita fosse già perduta al ritorno dall’esilio babilonese, che si protrasse per circa cinquant’anni (586 a.C. – 538 a.C.).

L’ipotesi dell’Arca dell’Alleanza sotto il Monte del Tempio a Gerusalemme

I testi biblici non sono le uniche fonti storiografiche da cui attingere per approfondire il mistero della scomparsa dell’Arca. In quanto oggetto sacro per eccellenza, la reliquia ha suscitato nell’Ebraismo una lunga tradizione, e numerosi racconti sul suo destino ultimo. Troviamo nel Talmud la celebre affermazione che “L’Arca è stata nascosta al suo posto“. Ora, il luogo deputato alla custodia della Testimonianza era di certo il Debir del Tempio di Salomone a Gerusalemme, ma l’edificio era tuttavia andato perduto. Né più v’era triplice cinta, né più quel sancta sanctorum; soltanto restava il Sacro Monte, sul quale un tempo sorgeva. Dobbiamo intendere, pertanto, a questo riferita la rivelazione del Talmud. Al sopraggiungere della minaccia babilonese, Re Giosia avrebbe custodito l’Arca dell’Alleanza in un recesso segreto del Monte del Tempio.

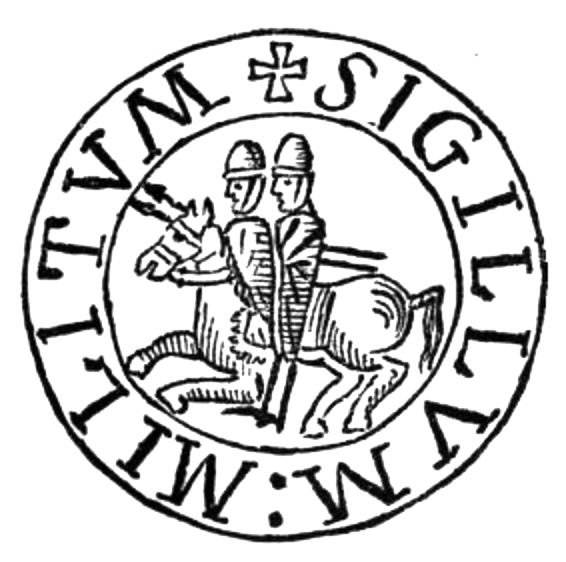

I Cavalieri Templari

Una leggenda cristiana vuole che l’Arca dell’Alleanza sia rimasta sotto il Monte gerusalemita anche dopo la distruzione del Secondo Tempio per mano del generale romano Tito, avvenuta nel 70 d.C. La reliquia sarebbe stata quindi ritrovata dai Templari, che lì possedevano la loro sede in Terra Santa, divenendo parte del famoso tesoro. I Cavalieri avrebbero infine trasportato l’Arca in una roccaforte, custodendola sino allo scioglimento dell’Ordine, avvenuto tra il 1312 e il 1314. Da quel momento se ne sarebbe persa ogni traccia.

L’Arca dell’Alleanza e l’Etiopia

Il destino dell’Arca dell’Alleanza è stato persino ricercato oltre i confini dell’Europa e del Medio Oriente, sovente attraverso vicende mitiche e parallele. Si riporta, ad esempio, la leggenda che vuole il sacro contenitore ebraico custodito in Africa, e che ha riscosso notevole successo negli anni recenti. Così, seguendo le indicazioni del Kebra Negast, importante testo storico e religioso chiamato anche Gloria dei Re38, e redatto tra il IV e il VI secolo d.C., si scoprirebbe che l’Arca fu trasferita da Gerusalemme in Etiopia. Ivi si narra come il Re Salomone avesse donato la reliquia al figlio Bayna-Lehkem, concepito con la regina di Saba, Machedà. D’altronde, l’incontro tra il Re di Gerusalemme e la potente Regina del Sud è testimoniato da passi biblici, come in I Re 10,4. Bayna-Lehkem, divenuto re di Etiopia, assunse il nome di Menelik I e avrebbe fatto conservare l’Arca in un luogo inaccessibile.

Sebbene la leggenda debba essere intesa in un’accezione soprattutto simbolica – l’espediente dell’Arca servì a legittimare la regalità della dinastia di Menelik I – intorno ad essa si è venuta a creare un’aura di mistero. I dubbi sono alimentati dalla testimonianza di alcuni monaci copti della Cattedrale di Nostra Signora Maria di Sion, ad Axum, i quali sostengono di custodire in quel luogo l’Arca dell’Alleanza e persino dal Patriarca della Chiesa etiope39. Tuttavia, dettaglio necessario alla narrazione mitica, vige il veto severissimo di accedere alla cappella del Tobot, dove si trova la reliquia, sancta sanctorum della modernità che rievoca i comandamenti del passato. Niuno può dunque osservare l’Arca etiope, men che meno gli studiosi che vogliono appurarne l’autenticità. Un monaco, infatti, ha il compito di vegliare giorno e notte tale reliquia affinché nessuno vi si rechi, a costo della sua stessa vita.

L’Arca dell’Alleanza, trono eterno

Sebbene la ricerca storica dell’Arca dell’Alleanza debba ancora confrontarsi con numerose incertezze storiografiche e archeologiche, si può affermare, in un’accezione ampia, che essa esista. Di certo non nel senso letterale, non solo come oggetto di forma e materia; esiste innanzitutto in quanto espressione culturale di popoli e religioni, simbolo spirituale sospeso tra racconto e mito. Il suo valore trascende la realtà tangibile, è inscritto in una dimensione metastorica: l’Arca dell’Alleanza non appartiene a questo mondo né a questo tempo, e d’altro canto non potrebbe essere altrimenti, “il tuo trono, o Dio, dura in eterno”40.

Samuele Corrente Naso

Note

- Libro della Genesi 45. ↩︎

- Libro dell’Esodo 2,5-11. ↩︎

- Libro dell’Esodo 24. ↩︎

- Esodo 16, 33-34; Numeri, 17, 25-26. ↩︎

- Numeri 4, 6. ↩︎

- Giosuè 6. ↩︎

- I Samuele 5-6. ↩︎

- I Re 8. ↩︎

- D. A. Falk, The Ark of the Covenant in Its Egyptian Context: An Illustrated Journey, Hendrickson Publishers, 2020. ↩︎

- F. Fuchs, A. Bonicatti, Ernst Fuchs, Milano, Electa, 1984. ↩︎

- Salmo 132, 7. ↩︎

- H. Küng, Dio esiste, Fazi editore, Roma 2012. ↩︎

- Libro dell’Esodo 20,7. ↩︎

- S. D. Sperling, Encyclopedia of Religion, vol. 7, New York, Macmillan, 2005. ↩︎

- Levitico 16. ↩︎

- W. F. Albright, Views of the Biblical World, International Publishing Company J-m Ltd, 1959. ↩︎

- G. E. Wright, Biblical Archaeology, Gerald Duckworth & Co Ltd, 1962. ↩︎

- W. G. Dever, What Did the Biblical Writers Know and When Did They Know It? What Archaeology Can Tell Us about the Reality of Ancient Israel, Eerdmans, 2001. ↩︎

- J. Van Seters, Abraham in History and Tradition, Yale University Press, 1975. ↩︎

- N. P. Lemche, The Old Testament Between Theology and History: A Critical Survey, Westminster John Knox Press, 2008. ↩︎

- T. Thompson, The Historicity of the Patriarchal Narratives, Harrisburg, Trinity Intl, 2002. ↩︎

- P. R. Davies, Scribes and Schools, Westminster John Knox, 1998. ↩︎

- I. Finkelstein, N. A. Silberman, The Bible unearthed. Archaeology’s new vision of ancient Israel and the origin of its sacred texts, 2001. ↩︎

- Z. Herzog, Deconstructing the walls of Jericho, pubblicato sulla rivista Haaretz il 29 ottobre 1999. ↩︎

- Esodo 12,37. ↩︎

- Ibidem nota 24. ↩︎

- J. Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Israels, 1883. ↩︎

- J. Van. Seters, The Pentateuch: A Social-Science Commentary, New York, t&t clark, 1999. ↩︎

- Esdra 1,7-11. ↩︎

- Ibidem nota 23. ↩︎

- I Re, 14, 25-26. ↩︎

- II Re 14, 14. ↩︎

- II Re 16, 8 ss. ↩︎

- II Re 18, 15-16. ↩︎

- II Maccabei 2,1-8. ↩︎

- II Maccabei 2,7. ↩︎

- Tacito, Historiae, V, 9. ↩︎

- E. Cerulli, Storia della letteratura etiopica in Storia delle letterature di tutto il mondo, II ed., Milano, Nuova Accademia Editrice, 1961. ↩︎

- Link alla risorsa. ↩︎

- Salmo 45, 6. ↩︎