Le ampie distese che guardano a Occidente, e le torri dei nuraghi come cime di un brullo paesaggio collinare. Mai dome né celate, le vette di pietra scrutavano tutt’intorno il vivido brulicare degli uomini. Alcuni agghindati di lucenti armamenti e tondi scudi, feroci guerrieri dagli elmi cornuti posati sulla fronte, posti a guardia dei territori in cui i sacri antenati s’erano stabiliti in tempi remotissimi. Altri nelle vesti di sacerdoti, oranti e benedicenti al chiarore della luna, innanzi al calmo fluire delle acque nelle fonti sacre. Altri ancora indaffarati nei loro mestieri, affaccendati nel filare e intrecciare, nel plasmare la forma dall’argilla, nel piantare e seminare, nel condurre al pascolo il bestiame. E nei villaggi nuragici sordi rumori di martelli e di metalli infranti, lo schiocco delle matrici e il crepitio del fuoco ardente pronto alla fusione…

Quando pensiamo agli antichi Nuragici sovvengono alla mente le grandi testimonianze materiali che essi ci hanno tramandato. Ma i nuraghi, le tombe dei giganti, i templi a megaron e le fonti sacre rappresentano pur sempre un’immagine parziale, un opaco riflesso di una civiltà costituita da uomini. Conoscere gli antichi Sardi vuol dire ricostruire soprattutto gli usi e i costumi propri di quelle persone, i riti, le credenze, i ruoli e gli aspetti sociali. Ciò è molto complesso per una civiltà che non ha lasciato fonti scritte tangibili; anzi, sarebbe persino impossibile se non fosse per la dedizione dei Nuragici verso un’arte in particolare: la metallurgia.

I bronzetti di Sardegna

Le genti della Sardegna di tremila anni fa solevano riprodurre in bronzo, in piccole fattezze, figure umane maschili e femminili, animali e scene di vita quotidiana. Tali “bronzetti” costituiscono una fonte iconografica di inestimabile valore e consentono di aprire una finestra su un mondo, sociale e culturale, altrimenti sconosciuto. La lavorazione dei metalli sull’Isola era un’arte ben nota e praticata sin dall’età del Rame. Con il delinearsi della civiltà nuragica, tuttavia, essa acquisì dei caratteri fortemente identitari, divenne una modalità privilegiata di espressione simbolica, nonché componente fondamentale dell’economia locale. Nella realizzazione dei tipici bronzetti figurativi confluivano le differenti sensibilità di una civiltà intera: la capacità tecnica e artistica di realizzare manufatti pregiati in bronzo, lega ottenuta da rame e stagno; la tensione religiosa e metafisica, in quanto essi costituivano degli ex voto; l’equilibrio sociale scandito per mezzo di ruoli, mestieri e classi.

La tecnica della cera persa

Le sculture venivano realizzate con la tecnica della fusione a cera persa. Tale metodica era stata importata da Cipro grazie ai contatti con i mercanti Levantini che giungevano in Sardegna per esportare il rame, sotto forma dei lingotti cosiddetti a pelle di bue (oxhide), e per prelevare dall’Isola altri metalli, tra cui il piombo e lo stagno.

La tecnica della cera persa prevedeva dapprima la realizzazione di un accurato modello in cera del prodotto finale. La sagoma era quindi rivestita d’argilla in modo che questa, indurendosi per mezzo di una cottura, andasse a creare lo stampo. All’interno della matrice veniva calato il bronzo fuso; ogni statuetta costituiva un pezzo unico giacché la procedura non poteva essere ripetuta. Lo stampo, infatti, doveva essere rotto per liberare la bozza scultorea, la quale era poi sottoposta a procedimenti di rifinitura, come la rimozione delle sbavature1, la martellinatura e la saldatura di alcune parti. Il risultato di tale laborioso procedimento erano delle piccole sculture di quindici-venti centimetri di altezza, ma non mancano eccezioni: il bronzetto di un capo tribù proveniente da Monte Arcosu-Uta ne misura più di quaranta.

Le differenze stilistiche

Sul piano stilistico Lilliu suddivideva i bronzi nuragici in due differenti categorie: l’una contraddistinta da un naturalismo geometrico, denominata di Abini-Uta a causa dell’elevato numero di statuette ivi rinvenute; l’altra, più libera e grottesca, definita “barbaricino-mediterraneizzante”2. Esiste invero una caratterizzazione intermedia, ma non è chiaro se ciò sia correlato a ragioni cronologiche, giacché le proposte di datazione dei bronzetti sono spesso dibattute tra gli studiosi. Le differenze stilistiche potrebbero essere piuttosto espressione del gusto di determinate comunità locali insediate sull’Isola.

In ogni caso, è stato fatto notare come anche lo stile geometrico s’inserisca a pieno in una più ampia tendenza culturale del Mediterraneo, fattore derivante dalle relazioni dei Sardi con Cipro a partire dal Bronzo Finale e dalla frequentazione dei centri emporici fenici nella prima età del Ferro. A cavallo tra il X secolo a.C. e il VII secolo a.C. la produzione metallurgica nuragica subì dunque un notevole incremento, ed è in questo periodo che fu realizzata la maggior parte dei reperti.

I bronzetti erano delle offerte votive

Cinquecento circa sono i bronzetti figurativi rinvenuti dagli archeologi, perlopiù all’interno di nuraghi riconvertiti a uso cultuale, pozzi e fonti sacre, templi a megaron, capanne delle riunioni e tombe di giganti. A dispetto della precisione con cui furono realizzati, nonché del rilevante valore materiale, che farebbe pensare a degli oggetti di commercio, essi possedevano uno scopo votivo. Tali sculture, infatti, erano destinate a essere deposte come doni alla divinità, al fine di propiziare la buona riuscita di un’impresa, richiedere la fecondità del gregge o la liberazione da un male. La gran parte dei ritrovamenti si colloca in prossimità di santuari, dove le statuine erano saldate con il piombo o inchiodate alle tavole per le offerte. Oltre ai ben noti bronzetti antropomorfi e zoomorfi, sono state riscoperte circa centocinquanta “navicelle” che riproducevano vere imbarcazioni e costituivano, con buona probabilità, lucerne a olio destinate a scopi rituali.

I siti cultuali di appartenenza delle statuette sono da ascriversi entro il mondo agro-pastorale della società nuragica, e si collocano vicino a sorgenti d’acqua o lungo vie di transumanza. Sono questi luoghi di incontro religioso e politico, opportunamente sacralizzati e contraddistinti dalla presenza delle tipiche capanne circolari “delle riunioni”. Le donazioni di bronzetti dovevano essere tanto più cospicue quanto importante era il luogo di culto per le comunità di quel territorio. Ampie raccolte di reperti sono dunque occorse a Uta nel Campidano, a Santa Vittoria di Serri, presso il villaggio-santuario di Abini a Teti in Barbagia, nella Sardegna nord-occidentale come a Sorso e Perfugas3.

La produzione figurativa

Non è chiaro cosa i bronzetti raffigurassero davvero, se soggetti tratti dalla realtà o dal mito, se divinità, eroi o immagini di fantasia. Comunque sia, essi rispecchiano le usanze e le conoscenze del popolo nuragico, e si rivelano preziosissimi per cercare di ricostruire alcuni aspetti della società legati alla vita quotidiana. Così, per mezzo di una loro attenta osservazione, è possibile intuire di quelle genti quale fosse il vestiario, quali gli animali domestici, gli armamenti e persino le gestualità rituali. Si possono infine delineare le complesse forme di organizzazione sociale, ch’erano strutturate attraverso ruoli e funzioni ben definiti. Ecco che nei bronzetti vediamo raffigurati fieri guerrieri armati di tutto punto, capitribù e figure legate al culto, tra le quali distinguiamo sacerdoti, oranti e offerenti4.

I guerrieri nuragici

Nei bronzetti nuragici si possono riconoscere tre tipologie di guerrieri, differenziati in base alla foggia delle armi e al vestiario: gli arcieri, gli opliti e i pugilatori.

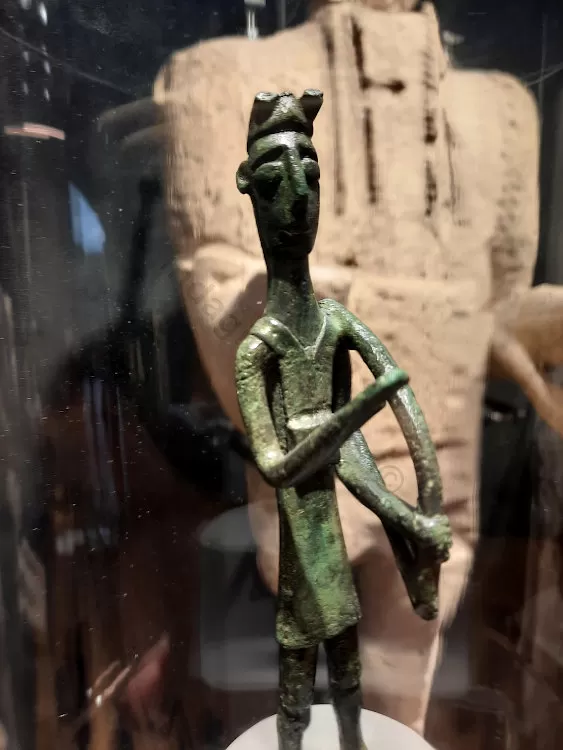

Gli arcieri

Gli arcieri sono agghindati con una lunga tunica oppure con una veste abbinata a un gonnellino. Ben visibili sono gli schinieri a protezione delle gambe, una piastra quadrangolare adagiata sul petto e alcune lamine ad anello sul collo. Un elmo dalle alte corna adorna spesso il capo di questi guerrieri, raffigurati con l’arco teso al momento di scoccare una freccia. Non mancano, tuttavia, alcune statuette rappresentate nella modalità “oranti”: l’arco è riposto sulla spalla o posato in terra; la mano destra si rivolge all’osservatore con il palmo rialzato a mo’ di saluto. Si tratta di un gesto devozionale di riverenza che, nelle intenzioni del committente, doveva essere indirizzato alla divinità posta nel santuario. I bronzetti di arcieri recano appesi dietro la schiena alcuni oggetti dai forti connotati simbolico-identitari, tra cui una faretra, una spada, e un vaso cerimoniale.

Gli opliti

Gli opliti sono contraddistinti da una larga spada con lama foliata, eretta o reclinata all’indietro su una spalla, e uno scudo circolare con umbone, al livello del quale possono essere inseriti pugnali da lancio o brevi stiletti. Anche tali soldati sono riprodotti in assetto marziale oppure a riposo, ovverosia oranti, con la tipica gestualità rituale della mano destra. La tunica è in genere a maniche lunghe, mentre l’elmo come di consueto è provvisto di corna molto lunghe, talvolta pomellate o ricurve.

I demoni-eroi di Abini-Teti

Di grande interesse sono poi alcuni guerrieri rinvenuti nel villaggio-santuario di Abini a Teti che presentano gli elementi figurativi ripetuti e sui quali le interpretazioni degli studiosi non sono concordi. Queste statuette posseggono, infatti, quattro occhi e quattro braccia che reggono due scudi e due spade. Taluni vedono nello sdoppiamento degli attributi una metafora simbolica: si voleva rappresentare una sorta di combattente “potenziato”, interpretabile come un eroe mitico5? Ciò nondimeno, nulla esclude che si possa trattare della riproduzione fantastica di esseri demoniaci o semidivini6.

I pugilatori

I pugilatori sono riprodotti sempre in posizione di riposo. Non indossano vestiti, fatta eccezione per un corto gonnellino legato sulla cinta. La professione del soggetto raffigurato si evince da un guantone fissato sulla mano destra. Entrambe le braccia mantengono sospeso sul capo uno scudo ricurvo, che possiamo immaginare costituito di cuoio e di una flessibile intelaiatura in legno.

I bronzetti legati al culto e i capitribù

Gli offerenti sono raffigurati con il capo rivolto verso l’alto e coperti da una leggera tunica, se non completamente nudi. Alcuni reggono un ariete sulle spalle o un vassoio contenente l’offerta. Altri, che indossano un gonnellino e si riconoscono per lo stile “barbaricino”, sono rappresentati nell’atto di donare un oggetto tondo, forse una focaccia.

Le figure femminili

Anche le circa quaranta sculture femminili note, a figure singole o in coppia, sono caratterizzate da un atteggiamento di preghiera o appaiono nelle vesti di semplici offerenti. Le donne in preghiera porgono l’offerta con la mano sinistra, mentre l’altro braccio può essere disteso, con il palmo rivolto verso il basso, oppure sollevato nel consueto saluto devozionale7. Le semplici offerenti reggono invece il dono con entrambe le mani. L’abbigliamento rivela che le donne nuragiche indossassero abiti sontuosi: una tunica sopra una leggera veste, un mantello e un velo sul capo. È il segno che i soggetti riprodotti appartenessero a un ceto sociale alto, che attraverso il commercio aveva assimilato elementi culturali del lontano Levante.

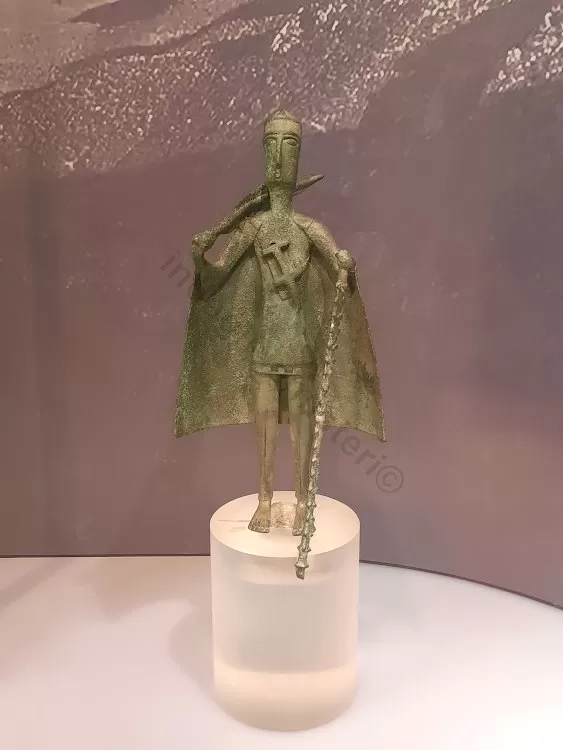

I capitribù

Tra i bronzi degli offerenti si annovera la categoria dei capitribù, che si distinguono per la presenza di un bastone da pastore, simbolo del potere, una doppia tunica e un mantello. Ben visibile sul petto è il tipico pugnale nuragico, utilizzato per i sacrifici animali e associato a uno status elitario di appartenenza sociale, detto “a elsa gammata”. Il bastone è impugnato con la mano sinistra, sì da conferire un attributo di regalità, mentre il braccio destro è sollevato nel gesto del saluto rituale. Gli abiti da parata di tali figure dovevano rassomigliare ai veri indumenti dei capitribù, indossati durante le riunioni nelle tende circolari. Possiamo immaginare che al termine di questi incontri venissero offerti nel santuario i bronzetti donati dai membri della comunità, che ne rispecchiavano i ruoli sociali.

Le scene di vita quotidiana nei bronzetti sardi

Non mancano i bronzetti “collettivi”, che cioè rivelano alcuni aspetti sociali legati al processo di identità comunitaria. È il caso dei due giovani lottatori provenienti da Monte Arcosu, che rievocano il rituale di passaggio necessario a raggiungere l’età adulta. Il vincitore, che blocca l’altro ragazzo a terra, ha ricevuto il pugnale a elsa gammata, segno che avesse raggiunto lo status del guerriero8. Vi sono poi figure di musici, un suonatore di corno e un altro con uno strumento a fiato simile alle launeddas, che si esibivano durante le cerimonie nuragiche. Due pastori che sacrificano un animale, rinvenuti nella fonte di Su Tempiesu di Orune, raccontano di un mondo fatto di credenze e rituali propiziatori per la fertilità della terra. Affascinanti sono poi alcune figure materne che tengono in grembo un infante, immagini della dedizione al culto della dea madre e della fertilità.

Le figure zoomorfe

Tra le figure zoomorfe ampia attenzione è dedicata ai bovini, rimando simbolico agli animali che trainavano l’aratro e favorivano la fertilità della terra. Il bue, è utile specificarlo, era venerato dai Nuragici in una versione deificata e connessa ai rituali di passaggio ultraterreni, credenza che trova riscontro nella perizia delle rappresentazioni. Si evince dai bronzetti rinvenuti che gli antichi Sardi praticassero primitive forme di allevamento di ovi-caprini e suini, e che gli arieti venissero impiegati per i sacrifici animali9, come doveva accadere già nelle culture prenuragiche a Monte d’Accoddi. Le riproduzioni di canidi suggeriscono un impiego abituale di tali animali per scopi di caccia o come guardiani delle greggi; le miniature, provviste di orecchie appuntite e code ritte, sembrano rimandare a molossi come il dogo sardo, razza autoctona dell’Isola. Abbiamo invece una sola raffigurazione di un piccolo cavallo, sormontato da un arciere intento in una prova d’abilità.

Il ritratto di una società

Lo studio dei bronzetti permette di delineare come potesse essere strutturata la società nuragica. Sebbene l’organizzazione collettiva degli antichi Sardi non sia di facile inquadramento rispetto a paradigmi precostituiti, alcuni autori hanno proposto che dovesse quantomeno tendere al modello dello chiefdom10. L’impalcatura socio-economica dei Nuragici era costituita da numerosi clan familiari, ciascuno con un proprio capo, suddivisi in comunità autonome e stanziati in territori circoscritti presso cui esercitavano il controllo militare11. Ciò consentiva lo sfruttamento capillare delle risorse naturali all’interno di un’economia di tipo agro-pastorale, dove i nuraghi fungevano da centri di raccolta e smistamento. Nei bronzetti ritroviamo così le rappresentazioni dei capitribù che reggono il bastone da pastore, antesignano scettro che definiva il potere derivante dalla proprietà delle mandrie, fondamentale sostentamento per la comunità intera. Allo stesso modo, il mantello e il pugnale a elsa gammata ne indicavano con chiarezza la posizione di comando.

Il governo del territorio da parte dei clan nuragici è testimoniato dai numerosi rinvenimenti di statuette che raffigurano soldati. Questi erano ordinati in corpi ben distinti e identificabili in base alle armi e alle peculiari uniformi. Non si trattava di un esercito improvvisato, dunque, in quanto i bronzetti rivelano l’esistenza di una radicata tradizione della guerra, di una ferrea e consolidata organizzazione militare. L’economia dei Nuragici era basata principalmente sull’allevamento, la pesca e la pastorizia, come si evince dalle raffigurazioni degli offerenti, contraddistinti dagli attributi delle arti e dei mestieri propri del committente. V’era infine una casta sacerdotale depositaria di un imprescindibile ruolo sociale, che trova riscontro nella stessa funzione per cui i bronzetti erano realizzati.

Samuele Corrente Naso

Mappa dei luoghi

Note

- P. Melis, Civiltà nuragica, Carlo Delfino editore, 2003. ↩︎

- L. Foddai, Bronzi a figura zoomorfa. Nel volume: A. Moravetti, P. Melis, L. Foddai, E. Alba, La Sardegna Nuragica. Storia e materiali, Corpora delle antichità della Sardegna, 2014, Carlo Delfino editore & C. ↩︎

- Ibidem. ↩︎

- G. Canino, Bronzi a figura maschile. Nel volume: A. Moravetti, P. Melis, L. Foddai, E. Alba, La Sardegna Nuragica. Storia e materiali, Corpora delle antichità della Sardegna, 2014, Carlo Delfino editore & C. ↩︎

- F. Lo Schiavo, La produzione metallurgica. Nel volume: A. Moravetti, P. Melis, L. Foddai, E. Alba, La Sardegna Nuragica. Storia e materiali, Corpora delle antichità della Sardegna, 2014, Carlo Delfino editore & C. ↩︎

- Ibidem nota 4. ↩︎

- E. Alba, Bronzi a figura femminile. Nel volume: A. Moravetti, P. Melis, L. Foddai, E. Alba, La Sardegna Nuragica. Storia e materiali, Corpora delle antichità della Sardegna, 2014, Carlo Delfino editore & C. ↩︎

- Ibidem nota 4. ↩︎

- Ibidem nota 1. ↩︎

- P. Bernardini, Santuari, culti e ideologia del potere nella Sardegna nuragica della Prima età del Ferro. Nel volume: A. Moravetti, P. Melis, L. Foddai, E. Alba, La Sardegna Nuragica. Storia e monumenti, Corpora delle antichità della Sardegna, 2017, Carlo Delfino editore & C. ↩︎

- G. Lilliu, La civiltà dei sardi. Dal paleolitico all’età dei nuraghi, 2004, Il Maestrale. ↩︎